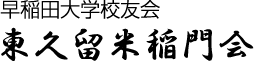

臨時ウォーキング(R1.11.25)【小平グリーンロード西側半周(野火止用水、玉川上水)を歩く】

-

台風19号は、10月12日に大型の強い勢力で伊豆半島に上陸した後、各地に甚大な被害をもたらせたが、我が部会も、10月の西吾野駅から高山不動、並びに11月の奥多摩鳩ノ巣渓谷のウォーキングが、歩く道の通行止め等の障害の為に、二カ月連続して中止を余儀なくされた。そこで急遽、近場で策定したのが今回のウォーキングである。

数日雨模様が続いていた中、予定当日も「曇り昼から雨」という予報であったが、雨の場合は途中の鉄道駅で切り上げる覚悟で実施を決めた。今回は、小平グリーンロードの西側半周を巡る、即ち野火止用水をその流れ始め箇所迄遡り、そこから反転して玉川上水に沿って下る11㎞程度の行程で企画した。総勢12名(男7、女5)で西武新宿線久米川駅からウォーキングを開始、八坂駅を潜って、「九道の辻」に出た。この辺りから野火止用水がハッキリとした流れの形として目に出来るようになる。用水に沿って歩みを進めて行く内に、天気予報が良い方に外れ始め、用水を囲む緑道を暫く進み、雑木林に木漏れ日が落ちる気持ちの良い環境に浸りながら、昼食にありついた。武蔵野のイメージとはこうした光景だと思ったものである。

野火止用水は明暦元年(1655)、川越城主・松平伊豆守信綱が水利に不便な武蔵野を開拓する為、玉川上水からの1/3の水利権を得て開いた。以後300余年間農業や生活用水として利用されたが、昭和39年に玉川上水からの送水が中止され、昭和59年に清流復活事業で元の姿に蘇った。玉川上水駅から300m程下流の小平監視所(上水小橋の前)で取水され、雰囲気が素晴らしい松の木通りの下の暗渠を通り、東大和駅前の青梅橋を過ぎて暫くして、野火止用水が現れる。九道の辻、東久留米市縁辺の水道道路に沿って流れ、平林寺を過ぎ、その先、最終的には暗渠となって新河岸川に注ぐ全長24㎞の用水である。

玉川上水は、昭和38年に出来た小平監視所から東村山浄水場へ導水管で送ることになったことにより、下流は空堀状態となったが、都の清流復活事業により、昭和61年から昭島市の下水処理場の浄化水を流すようになった。「玉川上水清流の復活碑」の傍の上水小橋を、浄化水の湧き出しを見ながら渡り、反転して玉川上水沿いに緑道を下る行路を辿った。緑道は整備が行き届き、平日にも拘わらず、雑木林の中の小道を散策する人々が行き交い、東久留米市にもこのような場所があったらナア、と思ったものでした。

当初の企画は鷹の台駅迄でしたが、健脚が多く、更に2.5㎞先の一ツ橋学園駅迄足を延ばしてしまったのも、絶好のウォーキング日和に恵まれたことによるものでしょう。

東久留米への帰路の途中、所沢で恒例の打ち上げを行った。(東海俊孝記)

第74回 ウォーキング(R1.9.30)【羽村堰から玉川上水を歩く】活動報告

-

多摩川水系は現在でも東京の上水源の1/3ほどを占めている。江戸時代初期の1653年に、江戸市中へ飲料水を供給する上水(上水道として利用される溝渠)が、羽村堰から四谷まで玉川兄弟によって築かれ、今日尚、使用に供されている。我々がお世話になっている生活の水を、多摩川の取水口から流れに沿って訪ねてみようという趣旨をなぞった。

古来、「暑さ寒さも彼岸まで」と言うが、お彼岸を過ぎても夏が居座って、高麗巾着田の彼岸花が例年より2週間も遅く盛りを迎えているとテレビが伝えていた。去年のウォーキングでの、辺り一面紅色に包まれた光景が脳裏を過ぎり、今年の季節の移ろい遅れに、何かがおかしい、生活がシックリこない気持を持った方も少なくないのではないだろうか。

千葉県に多大な被害をもたらせた台風15号の襲来により、当初計画より2旬も延期したにも拘わらず、未だ木陰が恋しい日和の中、総勢12名(男9名、女3名)と少し寂しい人数で、JR青梅線羽村駅に降り立つ。羽村堰まで1㎞弱の下り坂の途中、たまたま「大菩薩峠」で知られる中里介山の墓所がある禅林寺があったので立ち寄った。幕末、虚無にとりつかれた剣士・机竜之助を主人公とし、甲州大菩薩峠に始まる彼の旅の遍歴の連載は約30年にわたり、作者の死とともに未完に終わった。長編の小説を読んだ方は少ないようだが、映画等で物語を知る人は多く、墓所を訪れた我々も何かの感慨を得たようである。

羽村堰は玉川上水の取水口であり、ここから四谷までの全長43km、高低差が92mしか無い為、武蔵野台地の尾根筋を選んで引かれている。測量機器のない昔に、僅かな高低差の工事をどのように行ったのかと、ウォーキング参加者が異口同音に口にしていた。かっては多摩川本流に丸太で水をせき止めた投げ渡し堰が造られたが、明治時代に現在の近代的な設備が完成した。大きな多摩川の流れが二手に分けられて流れて行く様子を、子供のように飽きずに眺めていた人も少なくない。その後、羽村堰から玉川上水の堤の桜並木を歩き、この季節なら日差しを求める筈のところなのに、木陰を求めて昼食をとった。

取水された水の大部分は、取水堰の下流約500メートルに位置する第3水門から埋設鉄管によって山口貯水池(狭山湖)・村山貯水池(多摩湖)へ送水され、最終的には東村山市にある東村山浄水場で利用される。残りの水は武蔵野らしい雑木林の中を、澄んだ状態を保ったまま、ゆったりと下流に向かって流れて行く。流れに沿って緑道を3㎞弱歩き、緑道が切れる部分は福生(ふっさ)駅から拝島駅までJR青梅線に乗って凌いだ。

拝島から再び玉川上水に沿って木陰の道を7㎞弱歩き、今回の最終目的地、西武拝島線の玉川上水駅迄を辿った。行くに沿って、上水の両岸の雑木が幾重にも重なり合い、せり出して、澄んだ流れの水面に映える景観が続くのは、このウォーキングの妙味である。西武拝島線の踏切を越えてからしばらく行くと、右手に昭和の森ゴルフコースの広々とした緑のフェアウエーを遠景しながら進む。その先、西武立川駅に近い辺りでは、戦時中に軍事工場の滑走路の為に蓋が掛けられ暗渠となり、現在開けた公園となっている場所を通る。更に進んで天王橋を過ぎると、玉川上水がサイフォンの原理で残堀川の下を潜っている、川同志の立体交差に興味をそそられ、しげしげと目を凝らしたものである。この辺りでそろそろ疲れてきたのを少し頑張って、国立音大の脇を過ぎると、漸くゴールインとなった。

ここまで流れてきた水は、玉川上水駅付近の清願院橋から300メートルほど下流にある小平監視所で取水されて、東村山浄水場及び現役の農業用水路である新堀用水の双方に送水されている。

東久留米に帰り、恒例の打ち上げを行った。(東海俊孝記)

追:第75回 ウォーキング&山歩き(R1.10.21予定)【高山不動尊から関八州見晴台】は、台風

19号の影響による登山道の安全性の問題により中止としました。

第73回 ウォーキング(R1.7.8)入谷の朝顔市、谷中霊園、谷中銀座等 活動報告

-

「今年は夏が来ないのでは!」の心配がかすめる梅雨の晴れ間、総勢20名(男12名、女8名)で、入谷朝顔市を訪れた。今年で71年目を迎えるという入谷朝顔市は、鶯谷駅に近い入谷鬼子母神(真源寺)を中心として、言問通りに60件の朝顔業者と80件の屋台(縁日)が並び、毎年約40万人もの人が集まるという。曜日に関わらず、毎年7月6日~8日の3日間開催される第3日目の9時過ぎに訪れたせいか、朝顔の花は盛りを過ぎた風情を否めなかったのが残念だった。江戸時代後期から真源寺境内で、朝顔栽培農家が自慢の品を披露したことが始まりという伝統の祭りも、大正に入ると世情が怪しくなり、植木屋も廃業し入谷から一度朝顔の姿が消えたという。そして戦後になり、すさんだ世の中を少しでも明るくしようと地元有志の方々により復活されて今日に至る「入谷朝顔市」の一端には触れることが出来た。歴史はさて置き、小鉢500円からという触れ込みであったが、2,000円の鉢しか売られておらず、家庭で楽しむには手を出しがたい、庶民の台所からは遠ざかった朝顔市という感じがしたのが心に残った。

入谷鬼子母神(真源寺)は、雑司ケ谷の鬼子母神、千葉・下総中山の鬼子母神(法華経寺)と並び「江戸三大鬼子母神」に数えられている。「恐れ入谷の鬼子母神。びっくり下谷の広徳寺。そうで有馬の水天宮」というのは江戸っ子の洒落で、入谷は山手線鶯谷界隈の地名。恐れ入るということを洒落て、入谷の真源寺に祀られる鬼子母神を掛けたセンスに脱帽。

朝顔市の後、鶯谷駅から山手線の内側を日暮里に向かって歩き、寛永寺の根本中堂に詣でた。そこから谷中霊園に入り、徳川慶喜の墓所を始め、既に歴史となった政財界や芸術界の著名人の墓の脇を通り、日暮里駅に至る。ここでウォーキングを終える方々と別れ、「夕焼けだんだん」で知られる谷中銀座商店街に向かい、折から昼食時でもあり、自由行動とした。狭い通りの両側に様々な店が立ち並ぶ中、平日にも拘わらず、観光客が行きかい、外国人も目立っていた。自由行動の目的は、食べ歩き、飲み歩きを楽しむことであったが、お歳を経ているご参加の方々は、そのような行儀の悪いことはお好きでなかったようで、ほぼ全員が、三々五々、食堂、レストランでの昼食を選ばれたようである。

この後数人がウォーキングを終了、残った方々で、1,900余年前に日本武尊(やまとたける)が創建したという古社、根津神社に詣でた。皐月の躑躅(つつじ)の時期には人が溢れかえっていた境内も静けさを取り戻しており、鮮やかな朱塗りの本殿に向かい祈っていた人の姿が印象的であった。さて、花より団子、門前からほど近い「根津のたい焼き」で知られる店に、皆で並んでたい焼きを愛でたのは、言い得て妙ということか。

帰路の途中、池袋で、昼間から飲める店を探して打ち上げを行った。(東海俊孝記)

お詫び:パソコンが壊れた為に、ウォーキングの写真を失ったことを、ご容赦下さい。

追:8月19日に開催を検討していた、清瀬ひまわりフェスティバルへのウォーキングは、

酷暑を考慮し、中止と致しました。

第72回 ウォーキング(R1.6.17早大所沢キャンパスツアー、狭山湖、北山公園)の活動報告

-

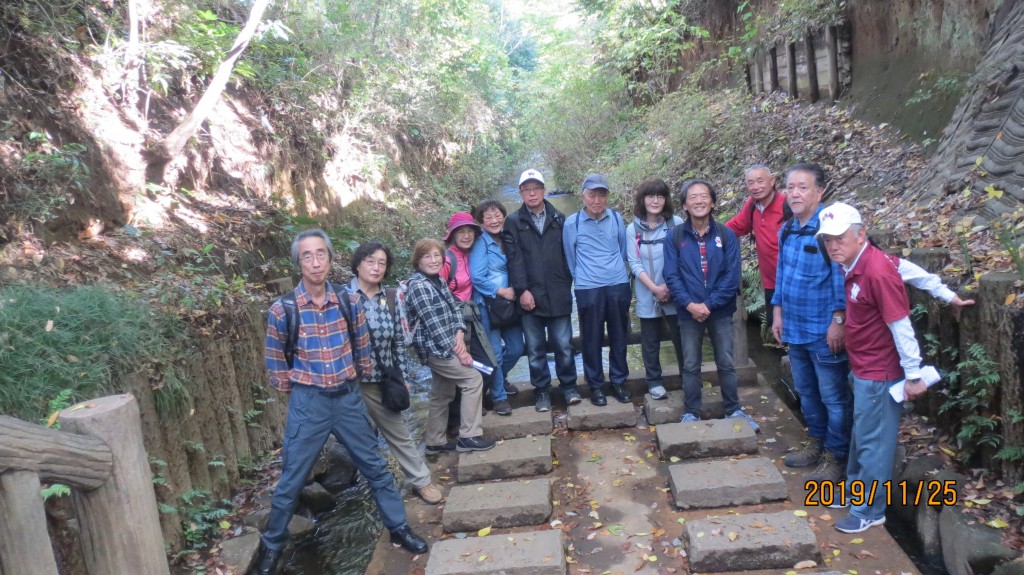

梅雨の季節なのに心地よい風が吹く好天に恵まれ、総勢16名(男12、女4)で小手指からバスに乗り早大所沢キャンパスに向い、先ずキャンパスツアーを行った。その後、残った人達で狭山丘陵をウォーキング。狭山湖(山口貯水池)堰堤、多摩湖(村山貯水池)湖畔、八国山緑地を経て、最終地北山公園で、今盛りの菖蒲と紫陽花(あじさい)の鑑賞を堪能した。

所沢キャンパスは、1987(S62)年4月 早稲田大学創立100周年事業の一環として開設、人間科学部が設置され、2003(H15)年にはスポーツ科学部が設置された。早稲田大学では本庄キャンパスについで2番目に広く(365,668㎡)、南隣には狭山丘陵が広がる自然に近接した立地にある。大きな2つの校舎と学生共同利用棟の他、スポーツホール、広いソフトボール場、織田幹雄記念陸上競技場、アクアアリーナ等の一級の体育施設と保健センターが、広大な緑豊かな敷地に点在している。我々は、大学院1年生のアスリート然とした学生に案内されてこれら施設を巡り、往年に通っていた高田馬場のキャンパスとは異次元の環境でのキャンパスライフの素晴らしさを容易に想像、認識することが出来た。ツアーは、構内にある綺麗なゆったりとした学生食堂で、安価で美味しく、選択肢の多い昼食を楽しんで終わったが、自然と昔日の学生食堂での食事が想い出され、懐かしさと現在との落差が、目の前で巡り巡っていた。

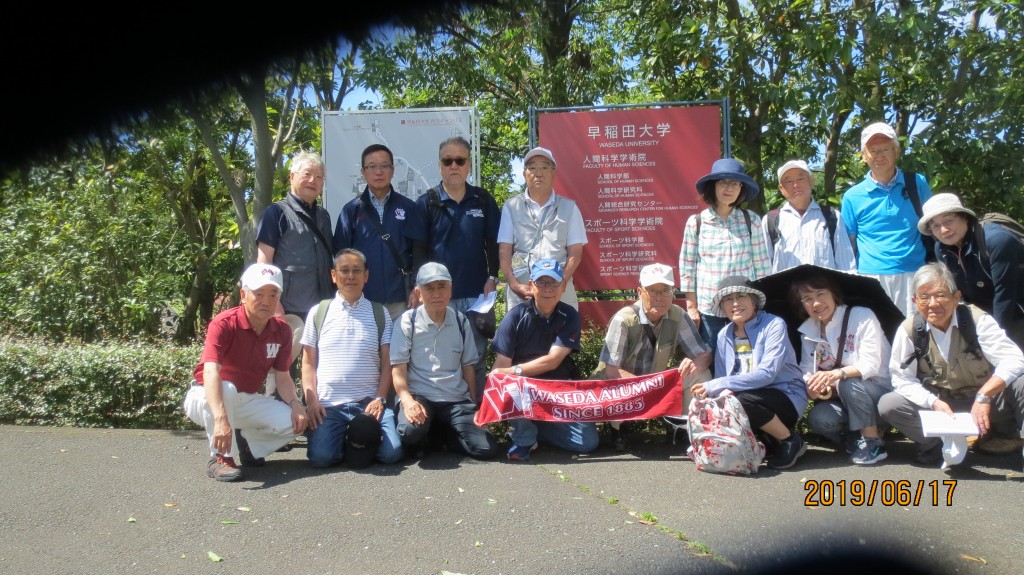

ツアーのみ参加の数人が抜けたあと、キャンパス南門から出て、狭山湖縁辺に沿って約2㎞を歩き、ダム(堰堤)に至った。青く広がる湖面越しに奥多摩、秩父の山々が望まれ、反対側には遠くスカイツリーを見通すことができ、広大な天地の眺望を堪能した。狭山湖を過ぎ、西武球場駅から帰宅する方々が抜けて、残り8名がここから約7㎞、北山公園を目指して長丁場のウォーキングを開始。多摩湖に沿った木陰の自転車道路を、木立を透いて見える多摩湖面と反対側の西武園ゴルフ場を見やりながら進み、西武遊園地駅を過ぎ、西武園駅の先で狭山丘陵東端にある八国山緑地に入った時には6名となっていた。園内全体がコナラ、クヌギ等の雑木林になっている気持ちの良い新緑の中を暫く歩み、少し坂を下って隣接する北山公園に漸く辿り着いた。

北山公園の菖蒲苑は、新東京百景に選ばれるほどの名所で、300種・8,000株の花菖蒲がその盛りを誇っていた。昨年6月に水元公園を訪れて菖蒲の鑑賞をしたが、北山公園は多少規模は小さいが、様々の種の花が妍を競うように咲く様は、まさに菖蒲の名所に相応しいものであった。しかし、眼前に展開する様(さま)に、詩歌のような表現で迫ることは足下にも及び得ず、詩才を欠いた自分に悔が残った。ただただ、「素晴らしい」の一言。花菖蒲の鑑賞に耽っていた中で、公園の縁辺に紫陽花が負けじと咲いているのに気が付いた人がいた。青や赤の花に交じって、小粒の真っ白い花を盛り上げて懸命に咲いていた「アナベルアジサイ」が印象に残った。

疲れた足に鞭打って東村山駅迄1㎞弱を歩き、所沢で最後に残った4人で打ち上げをした。

東海 俊孝

所沢キャンパス入口にて

所沢キャンパス入口にて

事務センターの前

事務センターの前

狭山湖堰堤

狭山湖堰堤

北山公園の花菖蒲

北山公園の花菖蒲

北山公園の花菖蒲遠景

北山公園の花菖蒲遠景

北山公園アナベルアジサイ

北山公園アナベルアジサイ

ウォーキング番外編「甲州街道(甲州道中)を歩く」を終わっての活動報告

-

令和元年5月13日(第15回)、最後に残した街道の原点・日本橋から内藤新宿までの都心部を歩き、全15回、合計16日を要した甲州街道の全道程(約220㎞)踏破を完了。平成29年10月に内藤新宿を出発して、平成31年3月に下諏訪の中山道との合流点に到達して以降、最後に残されていた締め括りのウォーキングでもあった。日本橋界隈から麹町を経て新宿通りを下ってみると、僅かな時の移ろいの中で、我々世代が通勤していた頃とは様変わりに高層ビルが林立していたのが印象的であった。ウォーキング番外編としての「甲州街道を歩く」は、稲門会の補助金を使わずに、下見無し参加費無し、ガイドブック購入を各自負担とし、行程案内はメールのみという、参加者自助努力をお願いした形で行ってきた。ということもあり、今回ウォーキングの完了に際し、参加者に感想文の寄せ書きを募った。(東海俊孝)

以下、参加回数の多い順に記載する。(全行程踏破は、東海、有賀の2名)

私は、運よく16回全部に参加できた。今は、達成感で一杯である。稲門会に入り、ウォーキングの仲間に出会い、最近は一人で山に出かけることも多くなった。スポーツといえば、バスケットボールだけやってきた人生だが、今回の甲州街道を歩いた体験は間違いなく人生の大切な思い出になった。幹事の方々、一緒に歩いた仲間達に改めて感謝したい。(有賀千歳)

お江戸日本橋から信州下諏訪へ。故郷が松本ということもあり、今しかないと迷いながらも勇んで参加させていただきました。雨の日、風の日、日照りの中をくたくたになりながらも、下諏訪に着いた時の充実感は何ものにも代えられません。毎回資料等、細かなご案内、ご指導した下さった幹事さん、一緒に歩いた仲間に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。(松崎洋子)

最終回の日本橋~内藤新宿を歩き、皇居半蔵門で天皇陛下をお見送りすることができ、感無量でした。私は甲州街道を全区間踏破はなりませんでしたが、曲がりなりに大方は歩くことが出来た事で大変いい経験をさせて頂きました。度重なる、帰りの電車での?み会は稲門会ならではの想い出です。(安次峰暁)

ただただ感謝の念で一杯です。第一回目の甲州街道ウォーキングがしんど過ぎて、いつまで続けられるか全く自信がありませんでした。ですが、幹事さんの丁寧な案内メールや、一緒に歩く仲間に勇気づけられ、難所と言われる笹子峠も小仏峠も、楽しく歩ききる事ができました。幹事さん、皆さま、ありがとうございました。(片平るみ)

歩いた!昔の人はアスリート?月に1回、10㎞~15㎞歩いただけなのに、後日足腰に影響が!これを毎日続けた昔の人はなんとすごいアスリートだったのだろう!?(別処尚志)

甲州道中最難所・笹子峠越え:2018年9月10日、中央本線笹子駅下車、前回到達地点笹子峠の登り口までのバスを待つ。見渡せば名物笹子餅を食らって、力を溜める者、足腰をグルグルと回して体をほぐす者、難所踏破への意欲満々。この日は峠入口よりすべて旧道を歩く計画だ。深山の感を肌で確かめながら樹林の枯れ跡、積もった落ち葉を踏みしめながら進む。太陽下は暑いものの樹林の中は涼しい。予想どおりの急勾配、江戸期の足元の悪さ、草鞋ばきを考えれば、往時の旅人の強さを痛感する。旧街道笹子トンネルの真上を超えるルートは、胸と大地が接触しそうな急勾配を這い上る。這い上がるが適切な言葉だった。メンバー一同「よくやるなあー」と自ら感心。息も絶え絶え登りきる。峠を越えての下りもすごい。直前の台風によりなぎ倒された木々、流された土砂、道は無い。途切れる道を探し探し、急斜面を一気に駆け下りた。流石街道一の難所だった。登りも下りも本当に大変だった。(渡辺真司)

最初は不安でいっぱいだったが、歩けなければ途中でやめれば良いと思い挑戦し、貴重な体験ができた事、幹事さん始め参加した皆さんに大感謝しています。特に日野春からの行程は、左に甲斐駒ヶ岳、右手前方に八ヶ岳と、素晴らしい景観に言葉を失う時間を持つ事ができ、一生の思い出となりました。(小野泰右)

完遂おめでとうございます。全行程踏破のスーパーマンにも脱帽です。ひきかえ、距離が短く、寒くも遠くもない回など、気ままな参加を許容いただきました。街道を歩く趣旨からは外れたかもしれませんが、お陰様でそれなりに楽しませていただきました。ありがとうございます。(坂井淑晃)

思いがけず同道を許されて、三年越しの「甲州街道を歩く」を終えることができました。

途中、暑い時期や峠越え等、数回回避してしまいましたが、出発点日本橋と中山道との

合流点はしっかり踏みしめました。国道20号の整備が遅かったせいか、参勤交代での行き来が三藩しか無かったせいか、史跡が比較的少ないと感じました。韮崎を過ぎた辺りから現れた七里岩には自然の威力に圧倒されました。和やかな皆様のお蔭で愉しく歩くことができました。感謝の気持ちでいっぱいです。(浅輪田美)

初回と最終回は病欠、途中ジャカルタ移住、帯状疱疹等欠席多く虫食い状態での参加でした。が、下諏訪で甲州街道と中山道の合流地点に達した時の喜びはひとしおで、その光景は一生忘れられそうにありません。主催者のリーダーシップと熱意、参加者皆様の体力と根性に感服したり舌を巻きつつ、お世話になった事をここに深く感謝申し上げます。(山岡恭子)

ウォーキングとお酒と会話のお好きなメンバーで、「甲州街道を制覇」を目標にする方々の仲間に入れて頂き、やっとこさ歩き終わる回も沢山ありました。その中でも、猿橋の複雑な造り、笹子トンネルの上の笹子峠越え等、行きたいと思いつつ、一人では行けなかった数々に、企画して下さった皆様、それに、いつも殿(しんがり) で見届けて下さった幹事さま

本当に有り難うございました。(渡辺昌子)

ゴールお疲れ様でした。私は恥ずかしながら半分にも届かずリタイアしてしまいました。幹事の方の事前調査、細かいメール連絡など、色々ご配慮がなかったらスムーズに歩く事が出来なかったと思います。本当に有難うございました。(神田千鶴子)

終わりに当たり、5月27日、松崎邸にて、参加者一同が集い、稲門会のレジェンドとなっている蕎麦の振る舞いに舌鼓みを打ちながら、長かった甲州街道ウォーキングを振り返る話の花を咲かせる機会を得ることができましたことに、心より感謝申し上げます。(東海俊孝)